el cerebro humano

EL CEREBRO HUMANO

El cerebro humano es el órgano central del sistema nervioso central. Se encuentra protegido por el cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos, La mayor parte la constituye la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que cubre la superficie del prosencéfalo. Especialmente amplios son los lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. La parte del cerebro asociada a la visión es de mayor tamaño en los seres humanos.

El cerebro humano realiza una gran cantidad de funciones, de manera general se puede afirmar que se encarga tanto de regular y mantener las funciones del cuerpo como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo.

Estructura

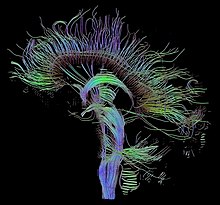

El cerebro humano de un adulto pesa en promedio alrededor de 1,4 kg,3 con un tamaño (volumen) de alrededor de 1130 cm3 en mujeres y 1260 cm3 en hombres, aunque puede haber individuos con variaciones importantes.4 Los hombres con igual altura y superficie corporal que las mujeres tienen en promedio cerebros 100 gramos más pesados,5 aunque estas diferencias no se relacionan de ninguna forma con el número de neuronas de materia gris o con las medidas generales del sistema cognitivo.6 Los neandertales tenían un cerebro más grande en la edad adulta que los humanos actuales.7 El cerebro es muy blando, presentando una consistencia similar a la gelatina blanda o a un tofu consistente.8 A pesar de ser conocida como «materia gris», la corteza es de un color beige rosado y de color ligeramente blanquecino en el interior. A la edad de 20 años, un hombre tiene alrededor de 176 000 km de axones mielinizados en su cerebro y una mujer cerca de 149 000 km.9

Características generales

Los hemisferios cerebrales forman la mayor parte del cerebro humano y se encuentran por encima de otras estructuras cerebrales. Están cubiertos de una capa cortical con una topografía sinuosa.10 Por debajo del telencéfalo se encuentra el tronco encefálico, semejante a un tallo en el que está unido el telencéfalo. En la parte trasera del cerebro, debajo del telencéfalo y detrás del tronco encefálico, está el cerebelo, una estructura con una superficie surcada horizontalmente que le hace parecer diferente de cualquier otra área del cerebro. Las mismas estructuras están presentes en otros mamíferos, aunque el cerebelo no es tan grande en relación al resto del cerebro. Por regla general, cuanto menor sea el telencéfalo, menos rugosa es la corteza. La corteza de una rata o un ratón es casi completamente lisa. La corteza de un delfín o una ballena, en cambio, es más sinuosa que la corteza de un ser humano.

Divisiones corticales

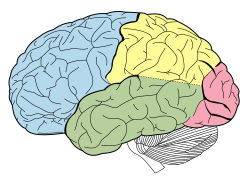

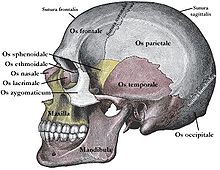

Exteriormente, la corteza cerebral es casi simétrica, con hemisferios izquierdo y derecho. Los anatomistas convencionalmente dividen cada hemisferio en cuatro «lóbulos», el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Esta categorización no se debe realmente a la estructura de la propia corteza: los lóbulos llevan los nombres de los huesos del cráneo que los recubren. Hay una excepción: la frontera entre los lóbulos frontales y parietales está desplazada detrás del surco central, un pliegue profundo que marca la línea en donde la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria se unen. También es preciso señalar, que en las profundidades convergentes de la cisura de Silvio y la cisura de Rolando y separando el lóbulo frontal del lóbulo temporal, se encuentra una estructura cónica que se conoce con el nombre de lóbulo insular.

Divisiones funcionales[editar]

Los investigadores que estudian las funciones de la corteza la dividen en tres regiones categorías funcionales o áreas. Una consiste en las áreas sensoriales primarias, que reciben señales de los nervios sensoriales y las envían a través de núcleos de relevo en el tálamo. Las áreas sensoriales primarias incluyen el área visual del lóbulo occipital, el área auditiva en partes del lóbulo temporal y la corteza insular, y el área somatosensorial en el lóbulo parietal. Una segunda categoría es el área motora primaria, que envía axones hasta las neuronas motoras del tronco encefálico y la médula espinal. Esta zona ocupa la parte posterior del lóbulo frontal, justo delante del área somatosensorial. La tercera categoría se compone de las partes restantes de la corteza, que se denominan áreas de asociación. Estas áreas reciben información entrante de las áreas sensoriales y partes inferiores del cerebro y están implicadas en el complejo proceso que llamamos percepción, pensamiento y la toma de decisiones.

Enfermedades

Clínicamente, la muerte se define como la ausencia de actividad cerebral medida por EEG (electroencefalografía). Las lesiones en el cerebro tienden a afectar a grandes áreas del órgano, a veces causando importantes déficit en la inteligencia, la memoria, la personalidad, y el movimiento. Los traumatismos craneales causados, por ejemplo, por accidentes vehiculares o industriales, son la causa principal de muerte en la juventud y la mediana edad. En muchos casos, la mayoría del daño es causado por los edemas resultantes, más que por el impacto en sí. Las apoplejías, provocadas por la obstrucción o ruptura de vasos sanguíneos en el cerebro, son otra importante causa de muerte por daño cerebral.

Otros problemas en el cerebro pueden ser clasificados más exactamente como enfermedades que como lesiones. Las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de neurona motora, y la enfermedad de Huntington son causadas por la muerte gradual de neuronas individuales, produciendo pérdidas en el control del movimiento, la memoria y la cognición.

Trastornos mentales, como la depresión clínica, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno de estrés post-traumáticopueden implicar patrones particulares del funcionamiento neuropsicológico en relación con diversos aspectos de la función mental y somática. Estos trastornos pueden ser tratados mediante psicoterapia, psicofármacos o intervención social y trabajo de recuperación personal; los problemas subyacentes y los pronósticos varían considerablemente entre individuos.

Algunas enfermedades infecciosas que afectan al cerebro son causadas por virus y bacterias. La infección de la meninges, la membrana que cubre el cerebro, puede llevar a meningitis. La encefalopatía espongiforme bovina (también conocida como «enfermedad de las vacas locas»), es mortal en ganado y humanos y está asociada a los priones. El kuru es una enfermedad degenerativa del cerebro similar transmitida por priones que afecta a los seres humanos. Ambos están vinculados a la ingestión de tejido nervioso, y pueden explicar la tendencia en humanos y algunas especies no humanas para evitar el canibalismo. Causas virales y bacterianas han sido reportadas en la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, y son causas establecidas de la encefalopatía y la encefalomielitis.

Numerosos trastornos cerebrales son producto de enfermedades congénitas, que ocurren durante el desarrollo. La enfermedad de Tay-Sachs, el síndrome del X frágily el síndrome de Down están relacionados con errores genéticos y cromosómicos. Muchos otros síndromes, como el intrínseco trastorno del ritmo circadiano, también se sospecha que son congénitas. El normal desarrollo neuronal del cerebro puede ser alterado por factores genéticos, consumo de drogas, deficiencias nutricionales y enfermedades infecciosas durante el embarazo .

Ciertos trastornos cerebrales son tratados por neurocirujanos, mientras que otros son tratados por neurólogos y psiquiatras.

Metabolismo

Normalmente, el metabolismo del cerebro es completamente dependiente de la glucosa de la sangre como fuente de energía, ya que los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica.21 Durante momentos de baja glucosa (como el ayuno), el cerebro utilizará principalmente los cuerpos cetónicos como combustible con un menor requerimiento de glucosa. El cerebro no almacena la glucosa en forma de glucógeno, a diferencia de, por ejemplo, el músculo esquelético.

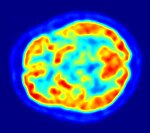

Aunque el cerebro humano representa tan solo el 2% del peso corporal, recibe el 15% del gasto cardíaco, el 20% del consumo total de oxígeno del cuerpo y el usa 25% de la glucosa total del cuerpo.22 La necesidad de limitar el peso corporal con el fin, por ejemplo, de volar, ha llevado a la reducción del tamaño del cerebro en algunas especies, como los murciélagos.23 El cerebro usa principalmente la glucosa como energía, y en su ausencia, como pasa en la hipoglucemia, puede causar pérdida de conciencia. El consumo de energía del cerebro no varía en demasía con el tiempo, pero las regiones activas de la corteza consumen más energía que las regiones inactivas: este hecho forma la base de los métodos de imagen cerebral funcional por PET y fMRI.24 Estos son técnicas de imagen de medicina nuclear que producen una imagen tridimensional de la actividad metabólica.

El miedo en el cerebro humano

Los científicos solemos llamar «miedo» a un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y el comportamiento. Pero ¿dónde se origina el miedo?

En los últimos años, el estudio de las bases neurobiológicas del miedo se ha centrado en una región cerebral concreta: la amígdala, una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico (nuestro «cerebro emocional»). Esta área desempeña un papel clave en la búsqueda y detección de señales de peligro. Se podría decir que trabaja de forma análoga a un detector de humo: permanece inactiva hasta que el más mínimo estímulo amenazante la pone en marcha. Si no tuviéramos amígdala, probablemente no sentiríamos miedo, como les sucede a las personas que sufren la enfermedad de Urbach-Wiethe, una patología genética poco frecuente que produce una calcificación lenta de la amígdala.

Sin embargo, estudios recientes con humanos han demostrado que el miedo va más allá de la amígdala, puesto que existen otras estructuras cerebrales relevantes que contribuyen a dicha emoción. Con el fin de confirmar las sospechas, investigamos, a partir de un metanálisis, los hallazgos existentes hasta ahora sobre los mecanismos neurales que intervienen en nuestro aprendizaje del miedo. Sorprendentemente, la amígdala no apareció como una de las áreas más implicadas.

Condicionamiento del miedo

Los 27 estudios que analizamos se basaban en datos obtenidos a partir de la resonancia magnética funcional (RMf) de, en total, 677 personas. Como método experimental utilizaban el condicionamiento del miedo, un aprendizaje de tipo pavloviano. Este aprendizaje asociativo se produce tras emparejar de manera repetida un estímulo neutro (la imagen de un círculo) con uno aversivo (un sonido fuerte). De esta manera, el estímulo neutro, que en un inicio no evoca ninguna reacción en el individuo, se convierte en estímulo condicionado (EC) y provoca una respuesta condicionada después de emparejarlo con el estímulo incondicionado (EI) aversivo (el sonido fuerte). En pocas palabras, después de unos cuantos ensayos puede observarse que el sujeto ha aprendido una respuesta de miedo.

El metanálisis nos ha permitido describir los mecanismos cerebrales que se activan ante los EC aversivos (EC+) en comparación con aquellos que se activan ante los EC de seguridad (EC-, es decir, la misma imagen del círculo sin que vaya seguida del EI).

Del cerebro al cuerpo y a la conducta

Imagínese que se encuentra paseando por la calle y, de repente, alguien se dirige hacia usted de forma amenazadora, con clara intención de atracarle. Antes incluso de que sea consciente de ello, su cerebro activa una compleja red de «mensajería» con el fin de evitar la amenaza. Su cuerpo adopta las medidas necesarias para protegerle del atraco: empieza a sudar, su corazón se acelera y sus piernas intentan correr en dirección contraria. Esta respuesta de miedo le podría salvar la vida (o, en este caso, la cartera); pero también puede convertirse en problemática si a partir de aquel día deja de salir a pasear incluso sabiendo que no existe ningún peligro.

Volvamos a nuestro estudio. Hemos visto que el encuentro con el atracador supone la activación de una serie de áreas cerebrales que permiten elaborar una respuesta. La ínsula sería la encargada de recibir la alerta de la amígdala y rápidamente activar las respuestas fisiológicas pertinentes como la sudoración o aumento de la frecuencia cardíaca en función del miedo que genere la situación con el maleante. Por su lado, la corteza cingulada anterior dorsal nos ayudaría a centrarnos en el peligro. La corteza prefrontal dorsolateral sería la responsable de ofrecer soluciones cognitivas para la situación (salir corriendo, pedir ayuda, etcétera).

Pero si este circuito no «funciona» correctamente, el miedo se convierte en un problema: la ínsula integra información visual, fisiológica y cognitiva sobre un estímulo que no debería generar temor; la corteza cingulada favorece que la atención se centre en estímulos inocuos, y la corteza prefrontal dorsolateral pone su esfuerzo en huir o evitar un estímulo no amenazante. Es lo que sucede cuando se desencadenan respuestas de huida frente a estímulos no amenazantes, o se anticipa un hipotético peligro (por ejemplo, mientras pasea por otra calle una noche cualquiera). Cuando esta generalización se produce, el miedo se convierte en patológico.

En resumen, nuestro estudio revela que, al contrario de lo que se pensaba hasta ahora, la amígdala no constituye la sede cerebral del miedo en los humanos, como sí puede darse en otros animales. No obstante, se requiere más investigación para confirmarlo. Saber qué áreas del cerebro nos llevan a «aprender» el miedo supone un paso esencial para que podamos «borrar» el aprendizaje patológico del mismo. Las personas con trastornos del miedo, millones en todo el mundo, lo agradecerán.

Los hemisferios cerebrales y sus funciones

El cerebro es objeto de interés para muchos, se han realizado muchas investigaciones y sigue siendo el gran desconocido aunque el avance de la ciencia nos ha ayudado a conocer mucho más de lo esperado. Muchas investigaciones se han centrado en el estudio de los hemisferios cerebrales y en sus funciones.

El cerebro es objeto de interés para muchos, se han realizado muchas investigaciones y sigue siendo el gran desconocido aunque el avance de la ciencia nos ha ayudado a conocer mucho más de lo esperado. Muchas investigaciones se han centrado en el estudio de los hemisferios cerebrales y en sus funciones.

¿Qué son los hemisferios cerebrales?

El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo.

Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada Cuerpo Calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro.

Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados.

Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, de ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyan las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas.

Conviene saber también, que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo, y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha.

Funciones del hemisferio derecho

La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal.

Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional (facultad para expresar y captar emociones), facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes.

Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación.

Funciones del hemisferio izquierdo

El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos.

Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal.

En el se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el "Area de Broca" y "Area de Wernicke"(áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano).

La función especifica del "Area de Broca" es la expresión oral, es el área que produce el habla.

Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto para hablar y escribir.

El "Area de Wernicke" tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla.

Si esta zona se daña se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje.

Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones...

¿Existe un hemisferio dominante?

El hemisferio que más se ha estudiado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de los estudios apuntan a que se trata del hemisferio dominante.

Parece ser que en los diestros domina el hemisferio izquierdo, y en los zurdos el hemisferio derecho.

Pero esto no quiere decir que tanto zurdos como diestros no puedan desarrollar mejor el hemisferio no dominante, ya que como se ha dicho anteriormente ambos están conectados.

De hecho, las personas que tienen el cerebro muy desarrollado, utilizan simultáneamente los dos hemisferios.

Comentarios

Publicar un comentario